|

2013-12-23 15:42:32

光の世界へ−−大森貝塚庭園光の世界に行ってみたい。 臨死体験をした人はみなそこに行くという。 一体どんなところだろう?

暗い闇、トンネルを抜けると明るく輝く世界に到達するという。

大森貝塚庭園に入る。広い庭。明るい空。

輝く空に緑の大木が先祖たちの地の上にそびえる。

その反対側には冬枯れの林。

太陽が姿を表す。まぶしい光が視界いっぱいに広がる。

かつては妻とともにその光につつまれて時を過ごしたのだが・・・

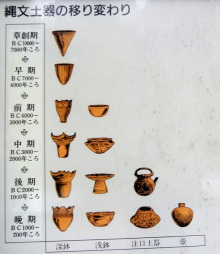

数千年前の先祖たちの遺言がある。

今日はもう4時の閉門の時間となった。また明日来てみよう。永遠の昔から続く別の光の世界があることを期待して・・・ 2013-12-12 21:06:15

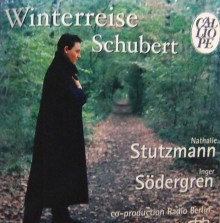

冬の旅

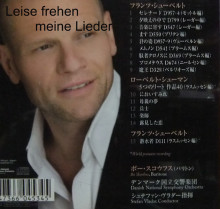

久しぶりに図書館に行ってシューベルトの「冬の旅」、シューベルト歌曲のオーケストラ伴奏版、そしてR・シュトラウスの「最期の4つの歌」のCDを借りてきた。

これから私自身「冬の旅」に出かけるのだからシューベルトの世界を見直してみたい、そして妻の最期から離れられない今「最期の歌」はどんなものだったか聴き直したい、という気持があったからだ。

「冬の旅」は本当に何十年ぶりだったかも知れない。かつてはただの「センチメンタルな曲」と思っていたのだが、私の思い違いだった。これは実はシューベルトが最晩年に書いた自分のための挽歌であった。

第1曲の「おやすみ」(Gute Nacht)は「お別れ」の歌だ。シューベルトはこの言葉を発して愛する人と日常の世界から急ぎ足で去って行く。そして最後の曲は「辻音楽師」(Leiermann)だ。ここでリズムは止まり、シューベルトは音楽家ではなく放浪の旅音楽師となって歩みを止める。

曲集は一貫して短調であり、長調は3曲のみ、その3曲も「郵便馬車」以外「菩提樹」や「春の想い」では長調と短調が交錯する。その対比で際立たされたこれら長調の曲想はみな、得られなかったものや失ったものへの憧れに溢れ、長調とはこんなに美しいものだったのか、と感動で胸がいっぱいになる。

「天才の条件」という音楽家が天才であることの条件を語った本(K・ヴェストファール著)を読んだことがある。そこではバッハ、モツアルト、ベートーベンなどと並んでシューベルトが挙げられていた。なぜシューベルトが? と不思議に思ったのだが、たしかに天才であった! 天才とはあれこれの技量に優れたり、いかに若くしてそれを身につけたかということではなく、「人々の心の奥底を深く探り、それを語れる人」を言うのだった!「冬の旅」でシューベルトは人の最も悲しい最期を歌った。

シューベルトはピアノ伴奏で曲を書いているのだが、オーケストラ伴奏の演奏と比べれば雲泥の差がある。ピアノの平均律、そしてその「鋼鉄の音」のためだ。そのピアノ伴奏の譜面はスケッチに過ぎないだろう。歌はやはり純正な音律とやさしい音色の伴奏が必要だと思う。

このCDではシューベルトの歌にレーガーやブラームスなどがすばらしい管弦楽法で伴奏をつけている。かれらはピアノではなく純正な音律の管弦楽でなくてはならないと思ったからだろう。

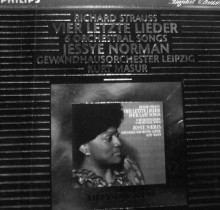

もう一人、リヒャルト・シュトラウスのCDも借りてきた。その歌曲、とくに「最期の四つの歌」(Vier letzte Lieder) は以前からそのすばらしさを知ってはいた。この “letzte” は「最後」ではなく「最期」が正しいだろう。この作曲の経緯はよく知らないが、この曲集もたしかに挽歌の響きがする。

暗黒の中で待ち焦がれていた「春」、太陽に抱かれながらこの世に生を享け、その世界が光を失い衰えて行く「九月」となり、やがて夜の「眠りを待ち」闇の空で生きることを望み「夕映えの中で」この生を終わる、その時節の移ろいの中に凝縮された人の生をシュトラウスは歌う。人の一生を振り返り、この世との惜別を思い、詩を超えた激情と心の沈潜を語る。彼はきっと誰かの――自分かも知れないが――死を深く悼んでこの4曲を書いたのだと思う。

"Wir sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand;・・・"

つらいことも嬉しいことも分かち合ってきたね・・・」

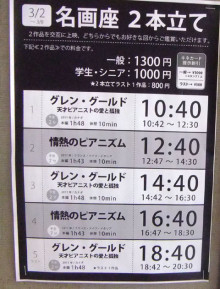

Youtubeで見つかったこの曲の名演・好演

http://www.youtube.com/watch?v=qqoIPIrsWek

http://www.youtube.com/watch?v=Cs0vSC9DUhU

http://www.youtube.com/watch?v=NoPII73y3Cg http://www.youtube.com/watch?v=WoWFbH9i40o

2013-11-27 12:04:35

晩秋の旅

あっという間に時間は過ぎ、もう12月も間もなくだ。この秋、何度か東京−郡山・三春を行き来した。その時の写真を何枚か取り出してみる。

自宅の近くにある名前も知らない大木も紅葉になり始めた。

そこに行く道にあるトンネル。向こうにボーッと見える明るい紅葉。まるで臨死体験のよう。

静謐な光をたたえる大森貝塚遺跡庭園。数千年前の先祖たちの住処。昨晩、妻とこの広場で再会する夢を見た!

岩の隙間からササが生える

郡山、大通りの途中にある開成山公園。ここはともかく広い。

三春に向かう道にある高屋敷稲荷神社。妻はこのお正月にここに初詣をした。

三春町の由緒ある古い寺、福聚寺

近くの丘の紅葉

柿も色づいた。

日和田町の陸奥荘。ともかくなつかしい宿屋の雰囲気。

2013-10-14 11:02:59

東京--福島

郡山に住んだとき二人でよく行った三春の丘の上にある「ハーブガーデン」。いろんなハーブや草花を売っている。かつて花や木が植えてあった裏の広い庭はいまや原野にもどりつつあった。

福聚寺。とても古い寺で、由緒書には1339年に田村輝定により福原村(現郡山市内)に開基とあり、日和田町の広報資料には1504年三春城主田村家の菩提寺として日和田八丁目から三春に遷されたとある。

本堂のとなりに石造りの現代風な納骨堂。

境内に咲きほこる名前も知らない花。

阿武隈川を渡って郡山へ。

郡山にいた時はいつものように見ていた今日の空。夕焼けになればすばらしいだろう。

桜の林、開成山公園で一休み。空が広い。

誇り高く郡山工場製の機関車も飾ってあった。

宿へ。日和田陸橋を渡る。

日和田の町を突き抜ける旧奥州街道。その曲線が旧道であることを示す。

郡山の夜の闇は一段と深い。

翌朝、帰途につく。新幹線で弁当を買う。妻はこの弁当が好きだったようだ。

この春5月、八潮の公園に二人で花見に行った。青葉が茂り、そして間もなく落葉する季節になった。これが最後の花見となった。

お彼岸のころ住まいの近くで見掛けたまっさかりの彼岸花。

田舎にいたころを思い起こさせる今日の東京の夕焼け。

2013-05-18 10:46:35

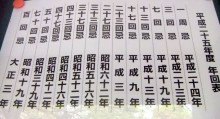

お寺でのコンサート先日行ったコンサートの会場はあるお寺の本堂だった。教会が会場になることは珍しくないが、お寺が会場になることは珍しい。しかしあの築地本願寺にはパイプオルガンがあるそうだが・・・ その会場への回廊の壁にこんな掲示があった。

このような回忌の習俗はどの仏教宗派でも同様だろう。一人の亡くなった親族のためこれだけの追悼を行う、それがわれわれの昔からの習俗である。この何回忌という習俗は仏教伝来以前に由来する古いものだそうである。多くの親族のためわれわれは一生のうちいったいどれほどこの習俗を繰り返すことだろう・・・ この習俗は先祖を思い出すことのためにある。思い出すことによってわれわれは先祖たちとつながっている。先祖たちはわれわれが思い出すことによって今ともに生きる。四十九日忌からたとえば三十三回忌まで、われわれは子供の時、青年の時、そして壮年、老年の時、この営みを経験するだろう。そのそれぞれの時に応じて思い出す先祖たちの姿は違って見え、違った言葉を受け取ることだろう。遠い過去の先祖たちの言葉はこのようにして将来へと引き継がれてゆく。回忌を繰り返す意味はここにある。先祖たちはこの習俗によってわれわれに歴史を作ることを伝えた。

これは実はいわゆる「古典」といわれるものについても同様であることに気がついた。いや、実は「古典」とは「先祖たち」そのものと言うべきかも知れない。子供の時から人生の最後まで、古典はわれわれの読書の中心にある。何度も読み返し、そのたびに新しい意味をくみ取る。 そしてこの古典には「音楽の古典」、つまりクラシックも含まれるだろう。西洋音楽だけではない、日本のクラシックも、あるいはポップスのクラシックもだ(たとえば西洋のクラシックと呼ばれるものも日本の伝統音楽もみな当時のポップスである)。クラシック、いや音楽とはそのような活動なのである!

われわれは日本人として多神教の文化を受け継いできた。先祖たちは自然のうちにも神性を見、そこに多くの神を認め、すべての人の「和を以て貴しとなし」、あらゆる教えの存在をそれぞれに応じて許してきた。信長、家康などの頃外国勢力の侵略の手先と見破られたキリシタンの禁教を除いて常に信教は自由だった。外国からさまざまな文化を取り入れて独自の和風文化を作り上げ、世界でも類まれな「一国一文明の国」となった。その精神は今なおわれわれ自身のうちに生きている、いや、それこそわれわれの本質と言えるのだと思う。

2013-05-06 17:37:59

最近気になるニュース

最近いくつか気になるニュースがあった。

(1)台湾の独立運動団体が「台湾の建国」を支援するよう求めて安倍首相に書簡を送ったそうである。http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=71912&type=0 先の日本敗戦時「カイロ会談」で台湾は日本の領土から切り離されたが、その帰属は言われるように当時の中国つまり蒋介石の中華民国ではなく---いわんや中共政府などではなく----「不確定」だった。(http://mamoretaiwan.blog100.fc2.com/blog-entry-1.html ) その後中国本土では共産党軍と蒋介石軍の主導権争いとなり、1949年中華人民共和国が成立し蒋介石軍は破れて台湾になだれ込んだ。1971年に中共政府が中国を代表するものとして国連で議席を得、台湾の蒋介石政府は「自ら席を蹴って脱退した」−−−この時から台湾は立場は揺らいだままだ。共産党政府は台湾が自分らの国の一部と主張し、台湾はそれを受け入れない。 現在台湾、尖閣、沖縄、日本というアーチが中国を取り囲み、中国はこれらの諸島を占領すべく盛んに動いている。いまや最後の帝国主義となった中国は計画した「第1列島線」「第2列島線」で太平洋を取り囲んで自国の領海にするつもりである。その中にはこれら諸島すべてが含まれる。日本は国の存亡をかけてこのアーチを守らねばならない。一カ所でも失うことはすべてを失うことになる。中国に近い台湾の危機感はさらに強いだろう。日本は台湾とともに国を守るため戦う時がきている。台湾の人たちはとても親日的でありDNAレベルで我々とつながっているのではとも思えるほどだ。

(2)大韓民国のニュースだが------

兵務庁は5月1日ソウル永登浦空軍会館で、8月に海外派遣予定の国防関係者らを招き兵務行政説明会を開催した。今回の説明会は、国防関係者が国外滞在中の自国人の兵役義務者と在外同胞に対し兵役請願案内ができるよう兵役制度と兵役履行義務について理解させるためのもの。

ギムテファ兵務庁徴兵動員局長は「国外滞在兵役義務者が15万人に達し、永住者など国外移住者も自主的に兵役義務を履行する事例が増加するなど、海外で兵務行政の需要が増えている」と述べ「海外同胞たちへ自国の兵役義務履行や兵務行政について理解を徹底するように」と要請した。 招待された国防関係者らは8月から米国、中国、カナダなど16カ国に派遣される。(ソ−スhttp://news1.kr/articles/1114950 )

在日朝鮮人はこれだけいる。http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1180.html

外国籍で55万人、帰化済を含めると100万を超えるといわれ、おそらく世界一だろう。かれらは決して日本に同化せず国内で自分たちだけの異種の社会を作り日本文化に敵対する。一応日米韓の自由諸国連合の一員とはいえ、絶え間ない日本政府非難や日本文化関連の犯罪にも明らかなように、実際はあの国は中国と連携していま多様な「情報戦」「宣伝戦」「心理戦」を日本に対して仕掛けていると見ざるを得ない。南北統一は当然ながらあの国の全国民が願うところだが、統一が成った暁には「対馬を占領」したいという潜在的な願いを持っているそうである。 この国は中国と同じく、本国にいったん急あるときは外国に住む自国民に政府から命令を出しその指図通りに行動させることができる。そのように法律で定めている。今回の動きは「外国居住の自国の兵士」を編成して、日本を始めとする他国内での密かな活動を一段とレベルアップしようという警戒すべき意図があるとの疑いを捨てきれない。

日本は核武装のための実力−−技術力、経済力、文化力、政治力−−はほとんど備えている。ただ隘路となっていたのがアメリカの「承認」、そして国内の「核アレルギー」もしくは軍備反対の左翼勢力、そして日本の武力を脅威と感じる対立的な中韓両国の反発だった。これら隣国とはもはやはっきりと対抗せねばならない段階となった。国内の左翼勢力もその所在や外国勢力との結びつきが明らかになり、どのようにパージするかの問題となりつつある。最大の難関が「アメリカからの許諾」だったが、日本周辺の情勢の急変から日本に核が認められることになれば喜ばしい。軍事力は国力の大きな成分だ。核装備によりこれまでのような理不尽な隣接の各国からの攻撃を抑止できるようになれば嬉しいことだ。

(4)環境汚染に苦しむ中国から「助けを求める声」が挙がり、日本はこれに応ずることになった。国の政府だけでなく東京都知事も真っ先に手を上げた。http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130326-00010002-wedge-cn&p=3

汚染の実態は恐るべきものだ。http://blog.livedoor.jp/safe_food_of_asia/archives/50010839.html

環境汚染はこれ以上の経済発展を不可能にする。それは中国の帝国主義的な拡張の停滞を意味し、その脅威にさらされた日本にとっては実は救いの神の一面をもつ。 日本はこれまで困った中国を助け、強大になった中国は日本に歯を剥き、尖閣はおろか「沖縄回復」、「日本占領」などと国の存亡に関わる結果を招いた。 今回の援助も「無償」だそうである。 日本は学習しなかったのか? 再び同じ過ちを繰り返すのか? この対応に見られるナイーブさには大いに疑問をもたざるを得ない。

(5)「日英同盟」が実現するかも知れない。http://sankei.jp.msn.com/world/news/130424/erp13042413360004-n1.htm

アジアの東端で独りたたずむ日本にとって大陸の西端の同じく島国の英国との同盟は力強いものではないか。日本は進んだ技術を提供することができるだろう。英国からはとりわけ「諜報」関係の貴重な支援を受けることができるだろう。そして日本の国際的な立場を助けてくれるだろう。この同盟の進展を期待して見守ろうと思う。

2013-04-15 09:31:54

半年のあいだ読書に没頭して

|